联系人:王经理

手 机:18700885303

电 话:18700885303

地 址:商务中心:陕西省西安市长安区郭杜街办居安路899号;实验中心:陕西省杨凌区众创田园创新创业园

摘 要:

全球变暖和干旱加剧预计将改变土壤团聚体、生物群落组成和碳( C )平衡。微生物碳源,如微生物残体碳 ( MNC )和球囊霉素相关土壤蛋白( GRSP ),对土壤有机碳( SOC )的稳定性至关重要。然而,关于气候变化如何影响土壤团聚体中微生物衍生碳及其对土壤有机碳的贡献知之甚少。因此,本研究了4年增温(约 0.68 ° C)和降水减少(约50 %和25 %)对半干旱次生草地土壤GRSP和MNC浓度的影响,并将这些结果与GRSP的meta分析相结合。结果表明,增温增加了MNC及其对SOC的贡献,而降水减少降低了MNC浓度。令人惊讶的是,降水减少增加了GRSP浓度及其对SOC的贡献。田间试验和meta分析也表明,土壤有机碳和全氮与GRSP的碳贡献呈负相关。鉴于GRSP的化学抗性,这一结果可能意味着降水减少下C和N含量的降低刺激了GRSP的形成,以增强其对SOC库的后续保护。从机制上讲,土壤生物组成及其相互作用主导了团聚体间MNC的变化和气候变化情景。微团聚体中最高的MNC浓度可能归因于更高的真菌多样性、更稳定的多营养级网络和更弱的营养水平之间的负相互作用。此外,降水减少显著增加了与SOC和MNC降解相关的多营养网络中的模块丰度,这些模块与GRSP积累呈正相关。这些结果表明,气候变化可能通过改变土壤团聚体中的微食物网结构来调节SOC动态。本研究对预测未来气候情景下SOC组分的动态和稳定性具有直接意义。

研究背景:

气候变化和降水格局的改变预计将强烈影响全球干旱模式,并触发对生态系统服务的级联效应,特别是在干旱和半干旱生态系统中。土壤碳库的稳定性是干旱地区生态系统服务的基础,其对气候变暖和土壤干燥的响应将推动土地-气候反馈,这将影响未来气候变化的轨迹。地下生物是推动碳循环和营养转化的主要引擎;因此,理解土壤生物介导的碳动态对气候因素的响应对全球碳平衡和稳定性至关重要。

微生物合成作用是土壤有机碳(SOC)形成和持久性的核心,即土壤微生物将植物衍生的碳转化为微生物细胞成分和副产品,从而形成SOC并通过细胞生成、生长和死亡的迭代过程调节其稳定性。两种微生物衍生的代谢物,氨基糖和球囊霉素相关土壤蛋白(GRSP),已被确定为土壤稳定碳库的重要贡献者。氨基糖主要来自死亡微生物的细胞壁溶解,通常用作生物标志物来量化微生物残体碳(MNC)对SOC积累的贡献。定量研究表明,MNC对全球草原表层土壤中总SOC的贡献比例从23%到74%不等,这比其在农业和温带森林土壤中的贡献要大。GRSP最初被认为是由丛枝菌根真菌(AMF)产生的微生物产物,其特征是疏水性、粘性和难以降解的糖蛋白。最近的研究重新审视了这种糖蛋白的起源,提出它是一个由各种蛋白质(以及各种脂质和酚类化合物)组成的联合体,包括菌根和非菌根来源(例如,一些嗜热细菌)。尽管如此,GRSP在植物和土壤健康方面的好处是公认的,特别是在非生物环境压力下。例如,GRSP通过增加土壤表面的疏水性来降低土壤的渗透性,从而减缓水和碳的流失,尤其是在干旱条件下。此外,GRSP可能通过增强土壤团聚体来保护土壤有机物免受快速降解。在气候变化情景下,改变的温度和湿度可能通过直接或间接影响土壤团聚体结构、植物生长和碳输入、微生物活性和组成、胞外酶活性和免疫反应激活,从而反馈到SOC库中。一些新兴研究已经探索了变暖或干旱对微生物衍生碳的影响;然而,结果并不一致,高度依赖于具体情况。因此,需要更好的机制理解来解决微生物衍生碳对气候变化响应的驱动力,特别是在具有异质性微栖息地的团聚体中。

团聚体是土壤结构的基本方面,它们的物理保护和有机-矿物结合被认为是稳定SOC库的关键。通常,大团聚体包含更多最近输入的相对活跃和易分解的碳,来自植物残体和真菌菌丝,而微团聚体主要由难以降解的SOC组成,这些SOC与多价金属阳离子和多糖聚合物、腐殖质或有机碎片结合。与相对脆弱的大团聚体相比,微团聚体由于孔隙度较低以及更高的矿物结合(例如,吸附)和螯合,为SOC提供了更强的物理和化学保护。因此,SOC库的周转率通常随着团聚体大小的增加而增加。重要的是,团聚体大小提供的物理化学条件差异创造了土壤生物群落的独特生态位和网络,可能影响微观尺度上的生物化学循环。例如,较小的团聚体孔隙可能限制了以原生动物和无脊椎动物为主的真核生物的捕食活动,从而作为以细菌和真菌为主的较小生物的避难所,导致细菌和真菌残体的积累更多。此外,变暖或改变的降水可能通过改变土壤结构和资源可及性,重塑团聚体生态网络中的营养相互作用,从而强烈影响食物网稳定性和碳循环。具有相似环境和资源偏好的类群可能在生态网络中形成联系密集的区域,从而在碳分解或保护中协同作用。关于气候变化对土壤生物群落及其介导的碳动态的影响的研究主要集中在散装土壤中的有限土壤生物类型,如细菌和真菌群落。然而,作为食物网中的自上而下的调节者,土壤原生动物和无脊椎动物在塑造生物多样性和SOC稳定性方面至关重要,特别是在水分或食物可及性不同的团聚体中。值得注意的是,GRSP的形成在很大程度上取决于地上植物和广泛的地下生物之间的相互作用,包括原核生物和真核生物。因此,全面理解土壤微生物源产物及其在变化气候中的生物学驱动因素的响应需要考虑土壤团聚体中存在的生物群落之间的复杂相互作用。

作为世界上最大的陆地生态系统,草原覆盖了地球陆地表面的约40%,储存了约34%的碳库,因此对维持全球碳汇的平衡和稳定性至关重要。然而,草原碳固存对正在进行的和多方面的气候变化,如变暖和降水格局变化,特别在水资源有限的地区,非常敏感。为了理解气候变化因素如何影响水资源有限草原中的土壤碳和生物群落动态,我们在2017年中国西北黄土高原的半干旱草原启动了一个双因素操作实验(变暖和降水),旨在研究土壤团聚体中微生物衍生的MNC和GRSP对变暖和降水减少的响应及其非生物和生物驱动因素,特别是土壤多营养层级生物群落。假设(1)变暖和降水减少将减少水分含量或植物碳输入,从而减少微生物生长和相关衍生产品的积累,特别是在相对脆弱的大团聚体分数中;(2)由于GRSP更强的化学抗性和矿物保护倾向,GRSP比MNC更能抵抗气候变暖和降水减少;(3)不利的气候变化将因资源竞争和恶劣环境中的捕食而加剧跨营养层级群体之间的负面相互作用,从而影响团聚体中土壤微生物衍生产品的积累。

研究方法:

实验地点位于陕西安塞,本研究野外地点自2006年以来在半干旱草原上建立了次生演替,主要由本土多年生物种组成,包括草木樨、异果蓼、艾蒿、羊茅、爬山虎和异叶假蛇床。土壤分类为石灰性雏形土,质地为壤土。其容重为1.16g cm-³,pH值为8.22。野外实验于2017年7月建立,采用之前描述的区组分割设计。该地包含10个处理,分为三个实验区块(重复),每个区块包括六个3 m×3 m的小区。在一个区块的六个小区中,选择了一个没有任何气候变化因素的对照(C)小区和一个带有开口式室的增温(W)小区,其余五个小区随机分配给四种降水处理之一(减少50%降水、减少25%降水、增加25%降水和增加50%降水),进一步划分为一个增温子小区和一个不增温子小区。降水减少处理使用倾斜10度的U形亚克力板挡雨,阻挡25%或50%降水,收集阻挡的水。在本研究中,仅选择了增温和降水减少情景下的处理进行采样。自实验开始,每月三次测定土壤呼吸,同时测量10cm深度的土壤温度和湿度。植物群落调查包括物种数量、高度和覆盖度,并计算不同功能群的平均重要值。2021年7月,从每个子小区(0-10厘米)采集土壤样品,为了确保样品保持原始结构,经过筛选和混合后进行土壤分析和团聚体分级。本研究旨在探究气候变化对土壤碳动态和生物群落的影响。

主要研究结果:

1.气候因素对土壤微生物残体碳的影响

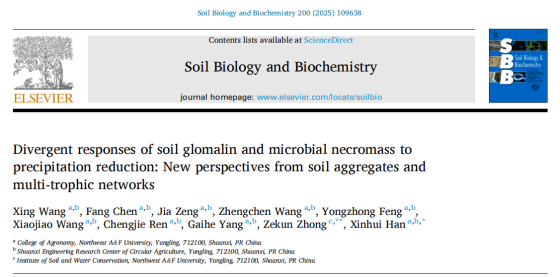

MNC和GRSP的含量显著受到气候变化因素和团聚体尺寸的影响(图1)。FNC、MNC和T-GRSP在微生物诱导(MI)土壤中的含量平均比在微生物抑制(MA)和土壤吸附(SA)土壤中高11-44%。增温使生物量碳(BNC)、微生物生物量碳(FNC)和微生物坏死碳(MNC)分别增加了17%、9%和11%,而降水减少使它们分别减少了11%、20%和23%。降水减少使TGRSP和EE-GRSP的浓度分别增加了25%和120%,其中微生物诱导(MI)土壤中增加最为显著。增温和其与降水减少的交互作用也对颗粒稳定有机碳(GRSP)产生了积极影响。

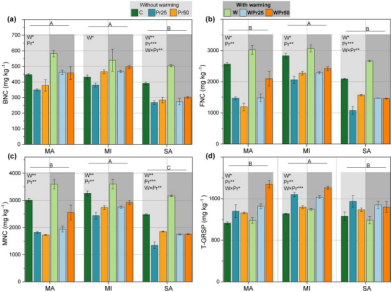

在微生物抑制(MA)土壤中,MNC和T-GRSP对SOC库的贡献最低(分别为35%和25%),而在微生物诱导(MI)土壤中贡献最高(分别为65%和36%)。降水减少显著降低了微生物抑制(MA)和土壤吸附(SA)土壤中MNC对SOC库的贡献,而增温显著增加了MNC的贡献,不受团聚体分数的影响(图2)。然而,降水减少显著增加了T-GRSP和EE-GRSP对SOC库的贡献,平均增加了27-50%和47-260%。

Meta分析发现降水减少对GRSP有显著负效应(图3)。降水减少对总氮(TN)的影响在元分析和田间实验之间也有所不同。田间实验都发现,土壤有机碳(SOC)和总氮(TN)与GRSP对SOC的贡献呈负相关。

图1 增温和降水减少对土壤团聚体组分中细菌坏死质碳(BNC)、真菌坏死质碳(FNC)、微生物坏死质碳(MNC)以及总可提取球囊霉素相关土壤蛋白(T-GRSP)浓度的影响

图2 增温和降水减少对细菌坏死质碳(BNC)、真菌坏死质碳(FNC)、微生物坏死质碳(MNC)以及总可提取球囊霉素相关土壤蛋白(T-GRSP)对土壤团聚体组分中土壤有机碳(SOC)贡献的影响

图3 Meta分析研究了增温和降水减少对GRSP及其对SOC贡献的影响(图a-b),以及GRSP与SOC的比例、SOC与TN在本地和全球尺度上的关系(图c-f)

2.土壤微生物残体碳的生物因素和非生物因素驱动

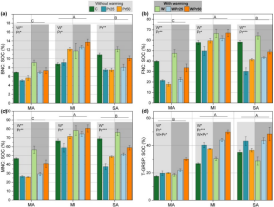

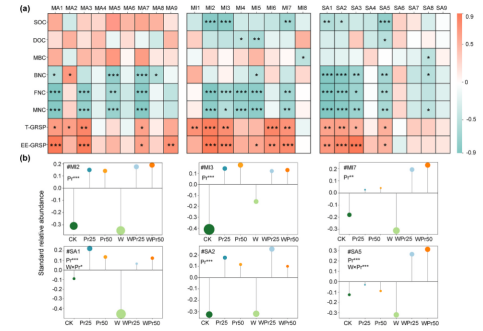

真菌的Shannon多样性在MI中显著更高,而原生动物和无脊椎动物的多样性在MA中显著更高,相比之下,细菌多样性在不同团聚体大小之间没有显著差异(图4)。降水减少显著降低了MA中真菌和无脊椎动物的Shannon多样性,但对细菌和原生动物没有影响。值得注意的是,降水减少在MI中增加了真菌和无脊椎动物的多样性。

随机森林模型表明,土壤养分(TN和资源化学计量)以及生物因素(多营养级群落组成和磷获取酶活性)解释了MNC和T-GRSP及其对SOC贡献的大部分变异(图5)。MNC主要受细菌和真菌组成、磷获取酶活性和总氮的影响。而在MA和MI中,T-GRSP主要受真菌和原生动物组成、总氮和碳氮比的影响,而在SA中,氮和磷获取酶活性的影响超过了生物群落组成的影响。

通过变异分割分析量化了植物、土壤性质和生物群落组成对土壤中MNC和T-GRSP的影响(图5)。植物组成、土壤物理性质、土壤化学性质和生物群落组成分别解释了MNC和T-GRSP变异的86.7%和94.5%。MNC主要受生物群落组成的影响,而T-GRSP主要受土壤化学性质的影响(即碳氮比、TN和钙离子浓度Ca2+,图5)。

图4 增温和降水减少对细菌( a )、真菌( b )、原生生物( c )和无脊椎动物( d )多样性的影响

图5 土壤团聚体组分(a)和非团聚体组分(b-c)中微生物死生物物质C (MNC)和总可提取球囊霉素相关土壤蛋白(T-GRSP)的驱动因子

3.多营养级网络对微生物衍生碳的影响:

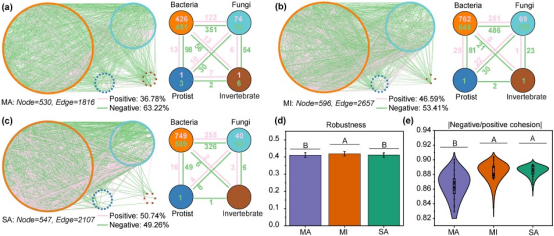

本研究发现MI中GRSP和MNC的浓度显著高于MA。我们在具有较大孔隙的MA中发现了原生动物消费者和线虫的相对丰度更高。这与MA中最丰富的原生动物/无脊椎动物与细菌/真菌之间的负营养关联相对应(图6)。相比之下,微团聚体包含了更丰富的微生物群落,特别是对MNC和GRSP贡献更大的真菌群落。此外,与MI相比,MA更易受到干扰和环境变化的影响,其中微环境相对稳定我们通过对多营养级网络的拓扑特征推断出的稳定性来证实了这一观察结果(图6)。

我们通过模块特征值分析进一步鉴定了驱动土壤碳动态的关键模块(图7)。在宏团聚体(MA)中,尽管这些模块与微生物坏死质碳(MNC)和土壤球囊霉素(GRSP)显示出强烈的相关性,但并未发现模块与土壤有机碳(SOC)含量之间有明确的关联。在微团聚体(MI)和粉砂粘土(SA)中,几乎所有模块都与SOC呈负相关,其中六个模块显示出显著的负相关性。这些模块也与MNC呈负相关,而与GRSP呈正相关。降水减少显著增加了这六个模块的相对丰度,表明它们在干旱条件下对SOC和MNC含量有负面影响,同时对GRSP有积极影响。

图6 不同团聚体组分下生物群落的共现网络和稳定性

图7 多营养级网络中的关键生态模块跨越三个聚集部分

5.结论:

本研究深入探讨了气候变化,特别是增温和降水减少,对半干旱草地土壤中微生物衍生碳组分的影响,以及土壤团聚体和多营养级网络在这一过程中的作用。通过四年的野外实验结合室内分析,我们发现增温显著增加了MN),而降水减少则降低了MNC的浓度,但同时增加了GRSP的浓度。这一现象表明,微生物衍生碳的稳定性和积累受到气候变暖和降水模式变化的显著影响。

土壤团聚体的分析揭示了微生物衍生碳在不同团聚体组分中的分布差异,其中MI显示出更高的GRSP和MNC浓度。这强调了土壤结构在调节微生物衍生碳稳定性中的关键作用。此外,多营养级网络分析表明,降水减少加剧了网络中的负相互作用,可能削弱了土壤生物群落的稳定性,进而影响土壤碳循环。

本研究的结论对于理解和预测在全球变化背景下土壤碳循环的动态具有重要意义。强调了土壤生物多样性和食物网结构在维持土壤碳循环中的重要性,并指出了未来研究需要进一步探索的领域,包括地上植物输入和地下生物转化对SOC来源的影响。这些知识对于制定土地管理策略,以增强土壤碳汇功能和提高生态系统对气候变化的适应性至关重要。

Copyright © 2022 陕西佰瑞斯生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2025058944号 XML地图

技术支持:网站模板